從「層壓板」獲取靈感:科大與理大研究團隊首創「層壓」界面結構 推進鈣鈦礦光伏技術

香港科技大學(科大)與香港理工大學(理大)的合作研究團隊首創一種層壓形貌的界面微結構,可進一步提高反式鈣鈦礦太陽能電池器件的穩定性和光電轉換效率。

鈣鈦礦太陽能電池因高效率、低成本以及器件美學方面的獨特優勢,在電網電力、便攜電源和太空光伏等應用場景均展示出取代傳統硅電池的巨大潛力。鈣鈦礦太陽能電池的基本器件結構分為正式與反式兩種。其中反式器件因各層電子材料比正式器件較為穩定,從而展現出更好的應用前景。儘管如此,反式器件仍然存在較多的界面科學問題,特別是富勒烯基電子傳輸層與鈣鈦礦表面形成的界面處缺陷富集,是影響器件性能與穩定性的重要因素。

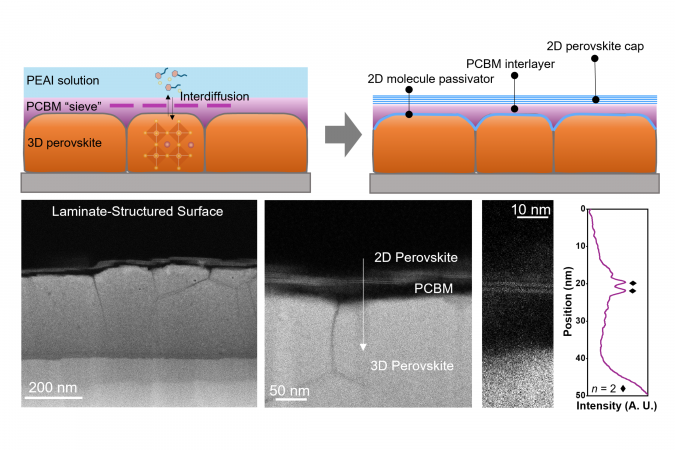

科大化學及生物工程學系副教授與能源研究院副院長周圓圓教授團隊致力於從獨特的結構視角開展基礎科學導向的鈣鈦礦光電器件研究。透過與理大應用物理學系的蔡嵩驊教授團隊的合作,團隊發現通過在鈣鈦礦薄膜表面空間均勻地形成一種「分子鈍化層-富勒烯衍生物層-二維鈣鈦礦層」的類「三合板」的層壓結構,可有效降低界面缺陷密度、改善能級匹配度,從而提高了鈣鈦礦電池的光電轉換效率,並大幅度提高界面在濕熱環境以及光照運行下的耐久性。

論文的共同第一作者、科大博士後研究員郭鵬飛博士說:「我們將復合材料概念導入到光電器件的界面設計,這使得新型界面中每層產生協同效應,帶來了傳統界面工程所無法實現的效果。」

該研究工作的主要通訊作者周圓圓教授補充道:「鈣鈦礦是一種軟晶格材料。我們可在這類材料裡創造傳統材料難以實現的微結構特徵。我們正在盡一切努力來理解這些微結構在納米乃至原子尺度的形成與作用機制,開展基礎理解導向的器件創新。」

該團隊的合作研究成果已在合成科學領域的頂尖學術期刊《自然 – 合成》(Nature Synthesis)發表,論文題為「Synthesis of a Lattice-Resolved Laminate-Structured Perovskite Heterointerface」。

傳媒查詢:

李美珊

電話:2358 8982 / 電郵:celialee@ust.hk

葉嘉琪

電話:2358 5917 / 電郵:egkkyip@ust.hk