科大工学院团队于锂离子电池回收领域取得重大突破 促进关键金属回收与减碳转型

锂离子电池广泛应用于消费电子产品丶电动车及可再生能源储能系统,其高效回收对于资源循环再用及减碳至关重要。由香港科技大学(科大)土木及环境工程学系曾超华教授领导的研究团队,近日揭示一种原子级的新机制,阐明阻碍锂离子电池高效回收的关键因素。这项突破不仅挑战长久以来的假设,亦为更洁净丶高效的锂离子电池金属回收技术奠定科学基础。

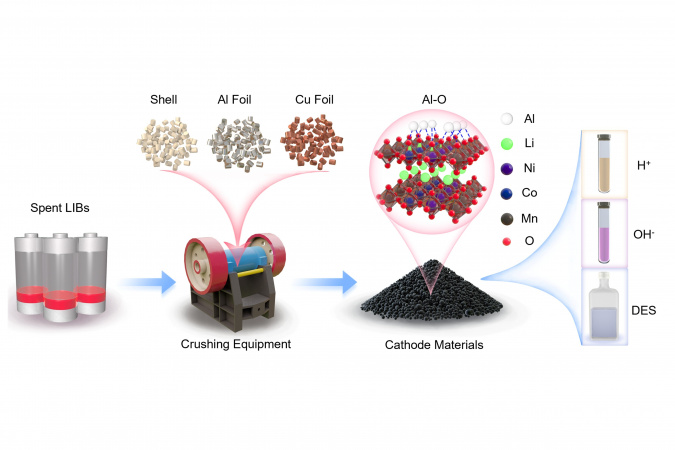

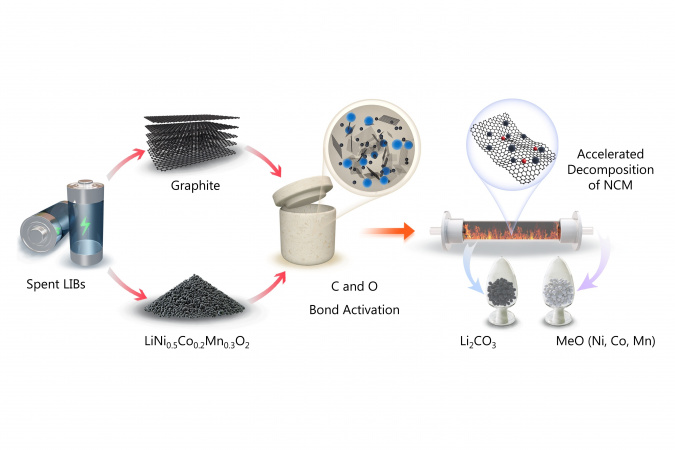

透过先进表徵技术与第一性原理模拟,研究团队发现,在锂离子电池回收过程中,机械拆解阶段所产生的铝杂质会渗入镍-钴-锰阴极材料晶体,诱发其内部化学结构重组。此过程会形成超稳定的铝-氧键,将具价值的金属元素——镍丶钴丶锰——密紧束缚于阴极晶体,抑制这它们的可溶性,从而导致在回收过程,尤其是在常用于水冶金技术的酸性溶剂中,这些金属难以有效释出与提取。

被忽略的杂质丶潜藏的影响力:铝成为回收障碍的关键机理因子

过去数十年,铝一直被视为报废锂离子电池中的操作性杂质,从未受到重视;然而,科大团队的研究显示,铝实际上是导致回收效率下降的重要机理性干扰源。在电池回收的机械拆解过程中,铝箔残留物会因摩擦接触而渗入镍-钴-锰阴极晶体。它们表面看似微不足道,却实际上改变了阴极晶体的内部结构。

团队利用高解析度显微技术与密度泛函理论模拟证实,铝原子会选择性地取代晶格中的钴元素,形成高度稳定的铝-氧键,这些键固定了晶格中的氧,使镍丶钴丶锰这些具价值金属在後续浸出过程中难以释出,进一步降低回收效率。

曾教授指出:「我们的研究结果证明,即使是极微量的铝污染,也足以显着改变镍丶钴丶锰材料于回收体系中的表现。这促使我们重新思考『从电池到电池』的回收链中,应如何有效地管理杂质的传输机制。」

研究进一步指出,溶剂种类会影响铝的反应。例如:铝在甲酸中会抑制金属释出;在氨水中则促进金属释出;而在深共熔溶剂中,则表现出复杂的混合效应。这些差异正正突显出精密化学设计工艺在回收过程的重要性。

建构低碳循环电池的未来蓝图

上述发现为应对锂离子电池回收的两大瓶颈——杂质干扰与高能耗问题——勾勒出清晰蓝图。结合精准的杂质分析与智能分解策略,研究成果为业界与政策制定者提供可行的解决方案,加速推动可持续电池回收技术的转化应用。

曾教授表示:「我们不仅是在解决当前的问题,更是在重新定义甚麽是真正气候友善丶高效的电池回收方式。」

这些创新发现亦与联合国可持续发展目标保持一致,特别是「负责任消费与生产」丶「经济适用的清洁能源」与「气候行动」等目标。

国际合作 落地转化

科大的电池回收研究正积极从实验室转化至产业应用。曾教授团队的研究成果以「Dissolution of Spent Lithium-Ion Battery Cathode Materials: Overlooked Significance of Aluminum Impurities」为题最近发表于《先进科学》(2025年6月,第12卷21期),并获选为该期的封底亮点。

论文合着者包括曾教授及其团队成员——博士生张钰莹丶两位前博士後研究员刘康博士(现为青岛理工大学教授)和王萌萌博士(现为中国科学院生态环境研究中心百人计划研究员),以及来自加州大学柏克莱分校的合作夥伴。

传媒查询:

李美珊

电话:2358 8982 / 电邮:celialee@ust.hk

叶嘉琪

电话:2358 5917 / 电邮:egkkyip@ust.hk