科大夥美国及瑞士顶尖学府提出创新策略 重塑钙钛矿太阳能电池的稳定性和可持续性

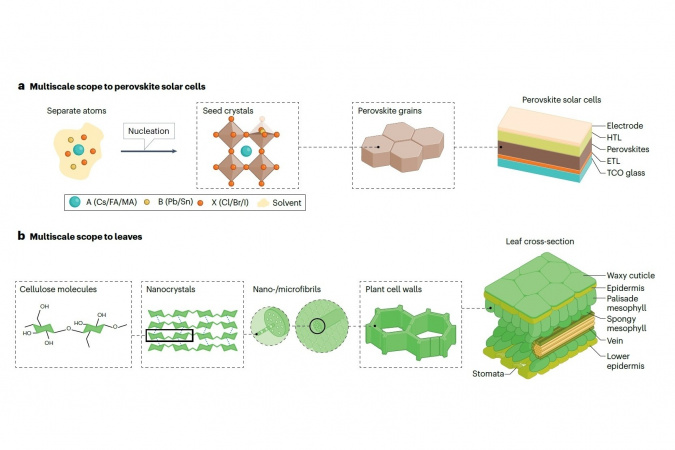

香港科技大学(科大)工学院的研究团队最近提出了一种生物启发的综合多尺度设计策略,以应对钙钛矿太阳能电池商业化面临的关键挑战——长期运行的稳定性。这些受自然界启发的设计策略旨在提高太阳能技术的效率丶韧性以及适应环境变化的能力。该方法侧重于从生物结构中汲取灵感,旨在创造出更能抵御环境压力且适合长期使用的钙钛矿太阳能电池。

钙钛矿太阳能电池因其低温丶基于溶液的制造工艺而具备优势,能有效降低太阳能成本。然而,它们的商业可行性受到多种稳定性问题的制约,包括器件界面附着力不足丶材料本身力学脆弱性以及对环境压力(如热丶湿度丶紫外线)的敏感性。这些降解过程发生在从皮米到厘米的不同尺度上,而多尺度结构因素对最终钙钛矿太阳能电池的稳定性和性能有着显着影响。

通过自然的视角重新思考太阳能电池设计

为了应对钙钛矿太阳能电池面临的挑战,科大化学及生物工程学系的副教授丶能源研究院副院长周圆圆教授及其研究团队,联同来自美国及瑞士顶尖学府的研究夥伴,提出了借鉴生物系统的解决方案。他们认为,自然界中存在的分层功能结构,例如叶子的结构,可以启发高效丶低成本丶韧性强且能适应环境变化的太阳能技术的发展。

多尺度生物启发策略

他们的综合策略涵盖多个层面:

- 分子层面:利用生物启发的分子相互作用,进行结晶控制和降解减缓。

- 微观层面:采用动态键和界面增强,实施自愈合和强度增强的策略。

- 器件层面:应用自然界启发的功能结构,如蛾眼丶叶子蒸腾和甲虫表皮,以改善光管理丶热散失和环境保护。

周教授表示:「大自然提供了丰富的设计灵感宝库,帮助我们构建能够适应真实环境条件的太阳能材料。我们已经将部分策略转化应用钙钛矿太阳能电池技术中。」

重要进展:手性和层压界面

这一愿景建立在周教授近期于生物仿生界面设计方面的突破之上:

- 手性结构异质界面:周教授的团队使用R-/S-甲基苄胺创建了一个手性界面,其中螺旋紧密排列的苯环模拟弹簧形态,显着增强了钙钛矿太阳能电池的力学和湿热耐久性。这项研究已发表于《科学》。

- 层压启发界面:该团队开发了一种如生物细胞表面般的多层结构,包含分子钝化层丶富勒烯衍生物和二维钙钛矿覆盖层,能有效抑制缺陷并改善能级结构,从而提高效率和抗潮湿稳定性。这项研究已发表于《自然合成》。

这些研究强调了生物启发和分层工程在解决钙钛矿太阳能电池基本局限性(如附着力丶疲劳和界面降解)方面的潜力。

朝向可持续和可扩展的太阳能技术迈进

多尺度设计框架强调可持续性,优先考虑与循环经济相兼容的低毒性材料。团队未来的研究将聚焦于筛选生物启发分子以优化薄膜结晶和稳定性,开发应对操作压力的自愈合机制,设计具有成本效益的生物微结构,以及集成多功能封装以提高钙钛矿太阳能电池的效率和稳定性。

该研究的第一作者丶科大化学及生物工程学系的研究助理教授段甜伟博士表示:「这项研究不仅仅关注新材料的开发;它代表了一种受到自然启发的新型太阳能技术。通过融合生物启发的结构丶功能和可持续性,我们对太阳能领域正在开启的新篇章感到振奋。」

本研究得到了美国耶鲁大学丶瑞士洛桑联邦理工学院和美国劳伦斯柏克莱国家实验室的合作支持。论文题为「生物启发的钙钛矿太阳能电池多尺度设计」,已于着名期刊《自然综述:清洁技术》上发表。

传媒查询:

李美珊

电话:2358 8982 / 电邮:celialee@ust.hk

叶嘉琪

电话:2358 5917 / 电邮:egkkyip@ust.hk